こんにちわ!MASUOです。

登山に行くと、皆さんスマートフォンで「YAMAP」や「ヤマレコ」などの登山地図アプリを利用してルート確認をする方も多いのではないでしょうか?

しかし、スマホアプリだけを頼りにしていると、充電が無くなってしまった時や、転倒した際など不運にもスマホが壊れてしまった時など、現在地を確認する手段がなくなってしまいルートがわからなくて迷ってしまう事も考えられます。

そうならないよう、必ず登山に入る前にはふもとや登山口に置いてあるガイド地図や「山と高原地図」などの登山地図を準備して入山するようにしましょう。

この記事では簡単な地図の読み方をご紹介します。次回の登山の前に、より地図読みの理解を深めて安全な登山を計画していきましょう。

GARMIN(ガーミン) 登山用 ハンディ GPS eTrex 10J 【日本正規品】 97006

登山地図とは?

登山地図からは様々な情報を読み取ることができます。

コースとコースタイム、水場やトイレ情報、景観情報、分岐での目印など多くの情報が記載されています。

その他、ほとんどの登山地図は地形図で表現されているので、等高線や記号などで多くの情報を読み取ることができます。

国土地理院のwebサイトでは無料で登山地図をダウンロードできるのでオススメです。

※詳細のコースやコースタイムは記載されていませんのでご注意ください。

登山地図を見てわかること

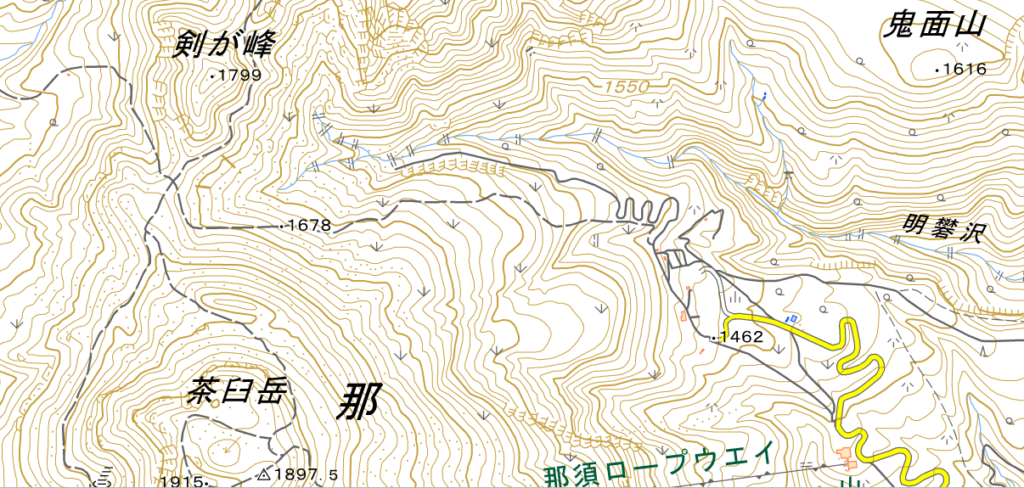

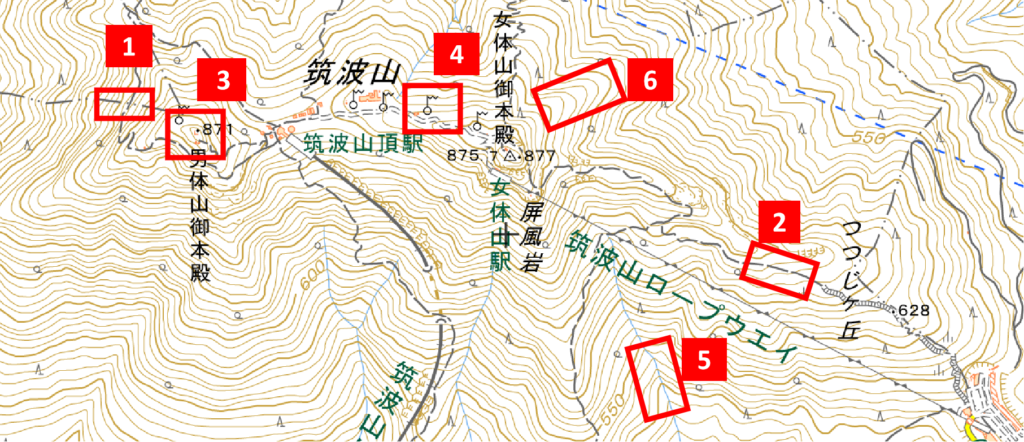

登山地図の見方をいくつかご紹介します。等高線の間隔や形でわかることが沢山あるので、ぜひ参考にしてください。

| 1 | 急斜面の道 | 4 | 記号による表示 |

| 2 | 緩やかな道 | 5 | 谷間の道 |

| 3 | ピーク | 6 | 尾根道 |

1.急斜面の道

等高線の間隔が狭い区間は傾斜が急な地点になります。

2.緩やかな道

等高線の間隔が広い区間は傾斜が緩やかな地点になります。

3.ピーク

等高線が閉じた中心はその山のピークとなります。ピークは必ずしも頂上というわけではないので注意が必要です。筑波山のピークは男体山と女体山の2つあり、最も標高の高い地点(その山の頂上)女体山側のピークとなります。

4.記号による表示

地形図には様々な記号が表示されています。地形や植生、構造物など様々な情報が記されていますので、代表的な記号は覚えておくといいでしょう。(次の見出しで紹介します!)

5.谷間の道

ピークとなる箇所など低い側から高い側へ等高線が突き出している所が谷間の道となります。谷間では水が流れている箇所もあり川などは水色の線で表現されています。

6.尾根道

ピークとなる箇所など高い側から低い側へ等高線が突き出している所が尾根道となります。

尾根道では突き出た等高線が途絶えてその反対側のピークから突き出ている等高線へ切り替わる場合などがあります。そのポイントは「コル」と呼ばれ、ピーク間の低い地点をさし、次のピークへの登りへと切り替わるポイントになります。

代表的な地図記号

地図で表現される代表的な地図記号を覚えておきましょう。「YMAP」や「ヤマレコ」などのアプリでも表現されていますし、地図記号でそこに何があるかが理解できると、景色を想像しやすくなり、場所の理解度が深まります。

三角点

測量の為に設置された基準点。山では山頂に設置されている事が多く、良く見かけるランドマークです。

建物

山中にある避難小屋や休憩小屋などを示す場合にも使用されています。休憩ポイントの把握や現在地の把握などに役立つ記号です。

岩崖(がけ)

岩でできた急斜面が岩崖です。ロッククライマーなどの特別な技術や道具を使用して登ることができるところもありますが、通常の登山では基本的に登ることは難しいので迂回するルートを見つけるとよいでしょう。

ハイマツ地

ハイマツとは高原地帯に生えているマツ科の低木です。

高い樹木が育たない「森林限界」を超えた場所にも広がっていますので、地図上で樹木の記号からハイマツの記号が増えたあたりが森林限界のに目安となるでしょう。

滝

水場を進む際にはランドマークとなる滝。

記号の線が上流側、点が下流側で記されていすので、地図上でも水流の向きがわかるようになっています。

砂礫地(されきち)

礫とは細かい石のことで、山肌が砂や小石に覆われている場所を示します。主に火山に多く、溶岩が冷え固まり細かくなったところや岩石が経年劣化によって風化して細かくなったものなどがあります。

登りでは足が踏ん張れずに疲れが溜まりやすく、下りは足を滑らせやすく転倒に繋がる危険もあるので、注意しながら進みましょう。

その他の記号

その他、田畑や湿地、笹地や風車など沢山の記号があります。

国土地理院のサイトでは確認できるので下記リンクから確認してみましょう。

山で道に迷わないために

地図を見て先を知ろう

地図やスマホアプリを見ながら行動するのは非常に危険です。ポイントで立ち止まりながら、地図を見て方角や目印を頼りに次のランドマークやチェックポイントを確認して進みましょう。予定時間を過ぎても目印やチェックポイントが見つからない場合は無理に進まず、改めて地図を確認して現在地を常に把握するようにしましょう。

迷いやすい地形を知る

樹林帯や視界が広く目印が無い平坦部、ヤブの多い道は迷いやすい地形と言えます。

先導者の踏み跡や樹木に巻かれた赤布、ケルン(石が積み上げられた目印)、岩に記されたマークなどを頼りに進みましょう。獣道や廃道は道が荒れていたり浮石、木の枝などが散乱していることが多いです。足元が不安定になってきたりと変化を感じたら地図を見て正しいルートをトレースしているか確認しましょう。

時間に注意する

登山の一番の目標は、登頂することではなく、無事に帰ること。

コースタイムを過信せず、日没など帰りの時間が心配になる場合は無理せず引き返しましょう。

現在地がわからなくなってしまった場合にも、時間が無いのでとりあえず進もうと考えるのは絶対にNG。時間をかけてでも、来た道を引き返し、現在地がわかるルートまで戻りましょう。

山での時間経過は想像よりも早いですし、火が暮れてきてから視界が暗くなるのもあっという間です。無事に帰ることを優先し、場合によっては勇気ある撤退を決断することを頭の片隅で想像しながら行動をしていきましょう。

オススメの登山地図

日本百名山登山地図帖 上

北海道から北アルプスまでの日本百名山の登山地図を収録。コースタイムや高低図が掲載されており、使いやすいのでお勧めです。日本百名山の生みの親、深田久弥が登ったルートは判明する限り掲載。廃道になったコースやクラシカルコースに歴史を感じることでしょう。

日本百名山登山地図帳 上 (諸ガイド)

YAMAP山登りベストコース 関東周辺版

登山アプリとしても人気な「YAMAP」監修の地図。関東近郊で人気の山を41座、登山コース97本をご紹介しており、初心者~経験者まで楽しめる充実のラインナップになっている。山のみどころはもちろん、各モデルコースの歩行距離、体力度、高低差グラフ、コース上の主なチェックポイントなど、登山者にとって知りたい情報が満載!

No.1登山アプリのユーザーの声から生まれた YAMAP山登りベストコース 関東周辺版

山と高原地図 日光 白根山・男体山 2023

栃木県の日光地域の山や高原を主に掲載。白根山や男体山以外にも中禅寺湖や戦場ヶ原の地図も掲載されているので、奥日光を訪れる際は購入しておくと良いでしょう。

山と高原地図 日光 白根山・男体山 2023 (山と高原地図 13)

山と高原地図 那須・塩原 高原山・八溝山 2023

那須岳・茶臼岳・三本槍岳・朝日岳・二岐山・塩原・高原山・八溝山と主に栃木県北部の山を掲載

山と高原地図 那須・塩原 高原山・八溝山 2023 (山と高原地図 12)

山と高原地図 特別版 筑波山・加波山 高鈴山・奥久慈男体山

山と高原地図60年の歴史において初めてのコラボレーション企画です。パッケージはあの大人気登山マンガ、『山と食欲と私』の作者である信濃川日出雄先生による完全新規描き下ろし。付録の電子冊子にも通常のエリア概説やコースガイドに加えて、コラボ記念の特設ページが用意されています。茨城県のシンボルそして日本百名山の一座である筑波山を中心に、加波山、宝篋山(ほうきょうさん)等をはじめとする茨城県域の主要な山々を収録

山と高原地図 特別版 筑波山・加波山 高鈴山・奥久慈男体山 (山と高原地図特別版)

まとめ

いかがでしたでしょうか?ちょっとしたことを学ぶだけでも登山地図の理解度が向上したのではないでしょうか?

登山は安全に楽しんでこそ、素晴らしい体験ができるものだと思います。

これを機に地図読みの理解を深め、より安全に、より楽しく、今後の登山ライフを過ごしてみては如何でしょうか。

コメント